Aux États-Unis, repeindre sa clôture peut virer à l’épopée administrative. Les propriétaires d’une demeure classée historic landmark doivent se plier à des règles d’une rigueur presque théologique. On remplit des formulaires en triple exemplaire, on consulte des commissions d’État, on plaide pour conserver « l’intégrité visuelle du patrimoine ». La moindre corniche devient affaire d’État. Bref, l’Américain ordinaire qui veut changer une tuile se heurte à la bureaucratie la plus tatillonne du Nouveau Monde.

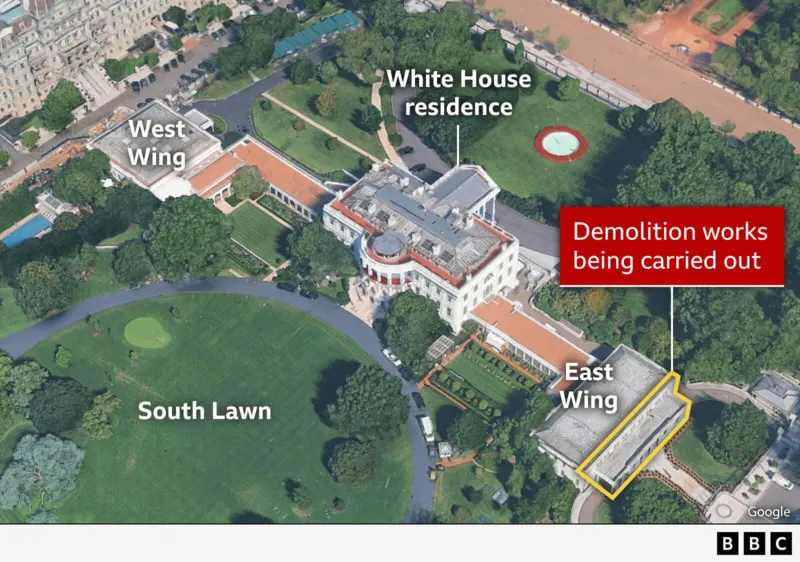

Et pourtant, Donald Trump, lui, a pu démolir un pan entier de la Maison-Blanche comme s’il s’agissait d’un vieil hôtel de golf. D’un revers de main, il a rasé le Rose Garden conçu par Jackie Kennedy et aménagé par Bunny Mellon pour y couler un patio en béton gris. Puis, trouvant sans doute la résidence exécutive trop pudique, il a entrepris de faire bâtir une ballroom clinquante, dorée et vaniteuse, comme sortie tout droit d’un casino d’Atlantic City.

Un détail croustillant : toute dépense engagée par le président pour des travaux de la Maison-Blanche doit être approuvée par le Congrès. C’est le principe constitutionnel du power of the purse, cette règle cardinale qui garantit que les fonds publics ne deviennent pas le jouet personnel de l’exécutif. George Washington lui-même y tenait. Même Franklin Roosevelt, pendant la guerre, demandait l’aval du Capitole pour changer une ampoule.

Mais Donald Trump, fidèle à son instinct de promoteur en liberté, a trouvé la parade : annoncer que la ballroom serait financée par des donateurs privés. Ce qui, dans un pays normal, s’appellerait un conflit d’intérêts ; ici, c’est une forme d’open corruption sous vernis philanthropique. Imaginez : des milliardaires finançant les murs où se tiendraient ensuite les dîners d’État, les négociations commerciales, les soirées d’influence… L’architecture politique devenant architecture d’accès. Le dîner d’État donné en l’honneur d’Emmanuel Macron, baptisé le Facebook French Dinner, celui du chancelier allemand, l’Amazon German State Evenening.

Et si Barack Obama avait osé un tel coup ? S’il avait fait raser un jardin historique pour bâtir un lounge sponsorisé par Silicon Valley ? Fox News aurait hurlé à la profanation, Mitch McConnell aurait convoqué une commission spéciale, et l’aile droite du Capitole aurait tonné sur « l’arrogance impériale d’un président déconnecté du peuple ».

Mais quant il s’agit de Donald Trump, silence radio. La majorité républicaine a baissé les yeux, trop fascinée par la dorure pour remarquer le béton.

Historiquement, la Maison-Blanche a toujours été rénovée avec une révérence presque liturgique.

Thomas Jefferson, l’architecte-président, ajouta les colonnades ouest et est, inspirées de Palladio, pour créer un dialogue entre la nature et le pouvoir.

Theodore Roosevelt, en 1902, fit appel à McKim, Mead & White pour restaurer la sobriété néoclassique. Pas une touche vulgaire, pas un excès : la Maison-Blanche retrouvée.

Harry Truman, découvrant la structure dangereusement fissurée, décida de reconstruire entièrement l’intérieur… mais en conservant la façade d’origine. Il disait : « La Maison-Blanche est plus qu’une demeure, c’est une métaphore. On peut la restaurer, mais pas la réinventer. »

Jackie Kennedy transforma, dans les années 1960, chaque salon en page d’histoire vivante. Le Blue Room, le Lincoln Bedroom, la China Room : tout fut repensé dans l’esprit d’un musée républicain, non d’un palace.

Richard Nixon, certes, ajouta un bowling, mais dans les sous-sols. L’homme savait rester discret dans ses excentricités.

Jimmy Carter renforça l’isolation, par souci écologique, sans toucher à une moulure.

Barack Obama modernisa l’infrastructure numérique — câblage, fibre, réseau sécurisé — mais sans altérer un seul linteau. Il y ajouta un panier de basket pour essayer de pratiquer ses dunks.

En somme : chacun de ces présidents s’est souvenu que la Maison-Blanche ne leur appartenait pas. Elle appartenait à la Nation, à l’Histoire, au temps.

Donald Trump, lui, a agi comme s’il avait acheté un terrain vague à renommer « White House Resort & Spa ». L’idée d’une ballroom présidentielle relève d’une esthétique que seul un promoteur convaincu de sa propre grandeur pouvait concevoir : colonnes pseudo-corinthiennes, lustres surdimensionnés, miroirs dorés à l’or faux.

Ce n’est pas seulement une faute de goût ; c’est une faute politique. En abattant le Rose Garden, symbole d’élégance et de diplomatie florale, Donald Trump a effacé une part du langage visuel de la démocratie américaine. Le jardin servait de scène pour les grands discours présidentiels, des accords SALT à la réception du pape Jean-Paul II.

Et c’est là que le symbole devient tragique. Car au fond, Donald Trump n’a fait que matérialiser son rapport au pouvoir : détruire l’ancien pour s’y substituer, réécrire la façade pour qu’elle reflète son nom, son goût, son empire. Là où Truman reconstruisait pour préserver, lui détruit. Là où Kennedy sublima, il vulgarise. Là où Obama connectait, il bétonne.

Le plus amer, c’est qu’il l’a fait sans autorisation budgétaire, sans contrôle parlementaire, et avec des fonds privés dont la provenance interroge. Bienvenue au président-promotteur !