“Flooding the zone”. On l’a bien compris, c’est la « stratégie » de Donald Trump en faisant quotidiennement des annonces démentes, les unes relevant plus de l’opéra-comique et les autres de la tragédie grecque. Pour s’en convaincre, il suffit de lire la page des « NEWS » de la Maison-Blanche et le fil du réseau social du président. À peine, commence-t-on à commenter ou à s’insurger de l’une, qu’une autre apparaît.

La semaine dernière, Stephen Miller, deputy chief of staff et idélogue en chef, a expliqué la semaine dernière que la Constitution était claire : elle permet de supprimer l’Habeas Corpus.

“The Constitution is clear and that, of course, is the supreme law of the land, that the privilege of the writ of habeas corpus could be suspended in time of invasion”, expliquait-il la semaine dernière. “So that’s an option we’re actively looking at”.

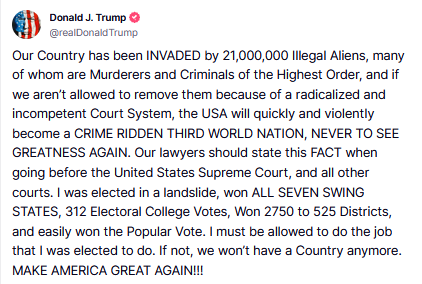

Il est vrai que les États-Unis ont été envahis par 21 millions d’étrangers illégaux !

Il est des principes juridiques stipulant par exemple que « Nul ne peut être poursuivi ou puni deux fois pour les mêmes faits » (Non bis in idem), que « Toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée » (Presumptio innocentiae) ou encore qu’ « il faut écouter l’autre partie (Audi alteram partem) », qui remontent au droit romain et s’inscrivent dans le progrès de l’humanité.

S’il n’est pas aussi ancien, l’habeas corpus est un principe juridique fondamental qui protège contre les détentions arbitraires. Son histoire remonte à l’Angleterre médiévale. En 1215, La Magna Carta, signée par le roi Jean sans Terre, établit pour la première fois que nul ne peut être emprisonné sans jugement légal. En passant, avec la suppression de l’Habeas Corpusn, le slogan MAGA (Make America Great Again) signifie peut-être de revenir avant 1215. Le problème est que les États-Unis d’Amérique n’existaient pas encore. Mais Donald Trump n’est pas à ça près. N’avait-il pas qualifié le conflit entre l’Inde et le Pakistan de « millénaire »

En 1679 : Le Parlement anglais adopte l’Habeas Corpus Act, qui renforce ce droit : toute personne arrêtée a le droit de comparaître rapidement devant un juge, qui vérifie la légalité de la détention. Ce principe est repris dans les colonies britanniques, puis aux États-Unis, où il est inscrit dans la Constitution (article I, section 9).

Section 9. « L’immigration ou l’importation de telles personnes que l’un quelconque des États actuellement existants jugera convenable d’admettre ne pourra être prohibée par le Congrès avant l’année mil huit cent huit, mais un impôt ou un droit n’excédant pas 10 dollars par tête pourra être levé sur cette importation.

Le privilège de l’ordonnance d’habeas corpus ne pourra être suspendu, sauf dans les cas de rébellion ou d’invasion, où la sécurité publique pourrait l’exiger ».

L’habeas corpus reste aujourd’hui un pilier des États de droit, garantissant que nul ne peut être privé de liberté sans cause légitime. Et toute personne, citoyenne ou étrangère, peut-être sous la protection de l’habeas corpus.

Il faudrait avancer l’idée, assez extravagante, que les États-Unis sont face à une rébellion ou à une invasion pour penser pouvoir supprimer le principe de l’habeas corpus. Mais l’extravagance n’est pas ce qui inquiète particulièrement l’administration actuelle.

Le problème est que, lorsqu’elle invoque ce cas d’invasion, elle perd devant les tribunaux. Dans la dernière affaire en date, un Un juge fédéral a interdit mardi à l’administration Trump d’utiliser la loi sur les ennemis étrangers (Alien Enemies Act) pour expulser des immigrés vénézuéliens sans audience, déclarant que la Maison-Blanche n’avait pas apporté la preuve de l’existence d’une « invasion » ou d’un autre conflit justifiant le recours à cette loi de 1798.

Le juge Alvin Hellerstein, de la cour de district des États-Unis, a suspendu les expulsions d’immigrés détenus dans sa juridiction, à New York. Il a précisé que ces décisions judiciaires étaient le seul obstacle empêchant l’administration de renvoyer davantage de migrants vénézuéliens vers le Centre de détention pour terroristes au Salvador, « où ils subiraient des abus et des traitements inhumains sans possibilité de recours pour les faire revenir ».

Alvin Hellerstein fait partie des nombreux juges ayant estimé que l’usage de cette loi par l’administration pour expulser des migrants repose sur une interprétation illégale du texte et que le président Donald Trump a outrepassé ses pouvoirs.

La perspective de suspendre, voire supprimer, l’habeas corpus est loin d’être ordinaire. Au niveau fédéral, cette situation s’est produite une seule fois dans l’histoire des États-Unis. C’était en 1861au moment de la guerre de Sécession. En 1861, Abraham Lincoln suspend l’habeas corpus par décret présidentiel sans autorisation préalable du Congrès. Cette première suspension était géographiquement limitée (initialement entre Philadelphie et Washington D.C.), puis progressivement étendue. Lincoln s’appuie sur l’urgence de la situation et sur ses pouvoirs en tant que commandant en chef. Évidemment, cette initiative déclenche une controverse juridique et constitutionnelle majeure. Dans l’affaire Ex parte Merryman (1861), le juge Roger Taney (président de la Cour Suprême) déclare que seul le Congrès, et non le président, a le pouvoir de suspendre l’habeas corpus selon la Constitution. En 1863, près de deux ans après le début de la guerre civile, le Congrès vote le Habeas Corpus Suspension Act qui :

– Légalise rétroactivement les actions de Lincoln

– Donne explicitement au président l’autorité de suspendre l’habeas corpus pendant la durée du conflit

– Établit un cadre légal pour les arrestations effectuées sous ce régime.

L’habeas corpus a été supprimé partiellement à d’autres époques, mais de manière très limitée : au moment de la Reconstruction après la guerre de Sécession dans certains états du Sud, pendant la guerre hispano-américaine dans l’état d’Hawaï et pendant la Seconde Guerre mondiale uniquement pour les Américains d’origine japonaise. Si l’administration en place engageait une telle action, cela ouvrirait une bataille juridique sans précédent.

———–

Ci-dessous la liste des « news » du 12 mai. Le même jour, le fil de son réseau social mentionnait avec abondance l’EO signé pour la baisse du prix des médicaments, sans doute un vœu pieu puisque ce type de mesure par par le Congrès, ce qu’ait la précédente administration). Donald Trump est dans le performatif, ce que je dis est vrai, ce que j’écris se fera).

Modifying Reciprocal Tariff Rates to Reflect Discussions with the People’s Republic of China

Presidential Actions, Executive Orders

May 12, 2025

Peace Officers Memorial Day and Police Week, 2025

Presidential Actions, Proclamations

May 12, 2025

Presidential Message on the National Women’s Health Week, 2025

Briefings & Statements

May 12, 2025

Presidential Message on the National Charter Schools Week, 2025

Briefings & Statements

May 12, 2025

ICYMI: “A Common Sense Budget Reconciliation Bill”

Articles

May 12, 2025

ART OF THE DEAL: U.S., China Ink Initial Trade Deal

Articles

May 12, 2025

Delivering Most-Favored-Nation Prescription Drug Pricing to American Patients

Presidential Actions, Executive Orders

May 12, 2025

Fact Sheet: President Donald J. Trump Announces Actions to Put American Patients First by Lowering Drug Prices and Stopping Foreign Free-riding on American Pharmaceutical Innovation

Fact Sheets

May 12, 2025

Fact Sheet: President Donald J. Trump Secures a Historic Trade Win for the United States

Fact Sheets

May 12, 2025

Joint Statement on U.S.-China Economic and Trade Meeting in Geneva

Briefings & Statements

May 12, 2025