Sujet : Commenter la déclaration de la Présidente de la Commission Ursala von der Leyen (Ci-dessous) après la signature de l’accord commercial entre les États-Unis et l’Union européenne. Expliquer les critères retenus pour arriver à un tel accord. Pourquoi est-il déséquilibré en défaveur de l’Europe ? Les pays européens ont-ils œuvré de concert ou ont-ils préservé leurs propres intérêts ?

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président des États-Unis Donald Trump ont signé un accord commercial dont les termes sont assez largement favorables aux États-Unis.

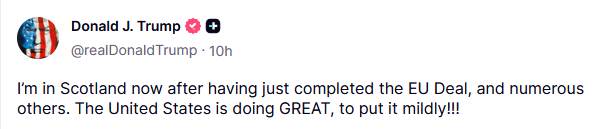

Fidèle à lui-même, Donald Trump s’est félicité d’avoir signé le meilleur accord commercial de toute l’histoire des États-Unis. De son côté, Ursula von der Leyen s’est réjouie d’un accord qui « apporte de la certitude en période d’incertitude » et est « synonyme de stabilité et de présiviblité pour les citoyens et les entreprises des deux côtés de l’entreprise ».

Tout d’abord, sur le plan symbolique, on se demande bien pourquoi la présidente de la commission s’est abaissée à se rendre sur un golf appartenant à la Trump Organization, de surcroît en Écosse (qui n’est pas dans l’Union) pour rencontrer son homologue américain ?

Pour résumer, cet accord est déséquilibré et largement favorable aux États-Unis. Il témoigne d’Européens affaiblis par leurs divisions internes et par leur dépendance énergétique et technologique. Il constitue un renoncement assumé à la souveraineté économique européenne, maquillé sous les oripeaux de la stabilité et de la prévisibilité.

Ce traité pourrait bien marquer un tournant : celui de l’Europe comme vaste zone de libre-échange adossée à l’Empire américain, plutôt que comme puissance géopolitique autonome. La “prévisibilité” qu’on nous vend est celle du vassal, pas du partenaire.

La communication officielle de la présidente de la Commission sur cet accord joue sur des éléments de langage rassurants : stabilité, clarté, prévisibilité, prospérité partagée. Mais derrière ce vernis diplomatique, se cache une véritable asymétrie stratégique.

L’Union européenne accepte :

– Un taux unique de 15 % de droits de douane sur ses exportations vers les États-Unis, dans des secteurs clés comme l’automobile, les semi-conducteurs ou la pharmacie.

– Une ouverture élargie de son marché intérieur à des produits américains, souvent plus compétitifs, car massivement subventionnés ou issus d’une régulation plus laxiste.

– Des achats massifs et contraints de produits énergétiques américains (GNL, pétrole, combustibles nucléaires), présentés comme une “diversification”, mais traduisant en réalité un alignement structurel sur les intérêts stratégiques américains au détriment d’une autonomie énergétique européenne. L’Union européenne s’engage à acheter pour 750 milliards de gaz et pétrole sur trois ans et à investir 600 milliards aux États-Unis. Sans parler des achats d’équipements militaires.

En contrepartie, l’Europe obtient :

– Une liste partielle de produits soumis à des droits « zéro pour zéro », limitée et centrée sur des secteurs souvent dominés par les entreprises américaines (aéronautique, équipements semi-conducteurs, etc.).

– Une coopération à définir ultérieurement dans l’acier et l’aluminium, sans engagements fermes, mais avec la promesse d’un “système de quotas”… qui pourrait bien tourner à l’avantage de Washington, comme l’histoire l’a montré.

Pourquoi un tel déséquilibre ? L’Europe s’est couchée… car elle était divisée et sous pression.

Le premier facteur de faiblesse est l’absence d’unité stratégique européenne. Plusieurs clivages structurels se sont fait jour dans les négociations. Comme souvent, voire toujours, les différends entre l’Allemagne et la France ont eu un impact important. L’Allemagne voulait à tout prix protéger ses exportations automobiles vers les États-Unis, quitte à faire des concessions dans d’autres secteurs (agriculture, numérique). La France, plus sensible à la question agricole et au respect des normes environnementales, a été marginalisée dans les arbitrages finaux. Mais ce n’était pas la seule difficulté à surmonter. Les pays d’Europe centrale (Pologne, Roumanie, États baltes), très alignés sur Washington pour des raisons sécuritaires, ont soutenu un accord rapide, quitte à négliger les intérêts industriels ou énergétiques globaux de l’UE. « Ce plafond de 15 % est clair. Pas de surtaxe. Tout compris » explique la présidente de la Commission. Effectivement, 15 % c’est mieux que les 30 % dont nous avait menacés Donald Trump. Mais c’est là un raisonnement surprenant. Au lieu de deux coups de poing, on en a reçu qu’un seul semble se contenter Ursula von der Leyen.

L’accord est donc le produit d’un compromis minimaliste entre des intérêts divergents, ce qui a conduit à une posture de négociation affaiblie face à un partenaire américain uni.

Depuis la guerre en Ukraine, les États-Unis ont su tirer parti de la dépendance européenne en matière de sécurité et d’énergie. L’accord sur le GNL américain présenté comme un « pilier de la sécurité énergétique » n’est rien d’autre qu’une mainmise géo-économique sur le mix énergétique européen. Il enterre de facto tout projet d’autonomie stratégique et alimente le déficit commercial européen avec les États-Unis.

Le texte mentionne « quelques semaines seulement après le sommet de l’OTAN » : l’implicite est clair. L’accord économique est la suite logique d’un alignement militaire. L’Europe accepte de payer pour la protection américaine via des concessions commerciales.

L’autre aveu majeur : l’Europe dépend des puces IA américaines pour alimenter ses propres giga-datacenters. On croit entendre une entreprise vassale parlant de son fournisseur unique. Là encore, aucune stratégie d’indépendance n’a été esquissée — juste un renforcement de la dépendance technologique à sens unique.

« Parallèlement, nous améliorons l’accès aux produits américains sur notre marché, précise le texte. Cela sera bénéfique pour les consommateurs européens et permettra à nos entreprises d’être plus compétitives ». On ne voit pas vraiment pourquoi ?

Au contraire, cet accord va renforcer la présence des multinationales américaines sur le marché européen, sans réciprocité réelle et fragiliser des secteurs clés européens (agriculture, numérique, chimie, énergie), exposés à une concurrence non équilibrée. La dépendance technologique aux produits et services numériques américains est déjà dramatique. Faut-il rappeler que les trois grands acteurs du cloud américain (AWS, filiale d’Amazon, Microsoft et Google) détiennent entre 70 % et 80 % du marché européen. En outre, il ne fera qu’accroître le déficit commercial de l’UE avec les États-Unis, en intégrant davantage de produits importés et en limitant l’accès à certains marchés américains encore très protégés.

Cet accord est présenté comme un jalon historique, c’est en fait un traité qui enterre l’idée même de souveraineté européenne et ne marque pas un “partenariat équilibré”, mais une reconfiguration hiérarchique du lien transatlantique : les États-Unis dictent les termes, l’Europe s’adapte.

Les mots de la fin sont particulièrement éclairants : « Je tiens à remercier personnellement le président Trump pour son engagement personnel et son rôle de chef de file dans la réalisation de cette avancée. Il est un négociateur coriace, mais il excelle dans la conclusion » conclut de manière pathétique Ursula von der Leyen qui transforme l’Union européenne en paillasson sur lequel Donald Trump essuie ses mocassins avec délectation.

Cette déclaration révèle l’essence du processus : l’Europe ne négocie plus, ne défend plus une vision commune, mais tente seulement de ménager chacun de ses membres et d’acheter la paix avec Washington. Or, on se sait que trop que les accords ne sont pour Donald Trump que provisoires dans l’attente d’une tractation qui serait encore plus favorable.

La question demeure : pourquoi l’Europe s’est-elle inclinée devant le président des États-Unis ? En tous cas, pour renforcer la stature de Donald Trump, l’UE ne pouvait pas faire mieux.

Déclaration de la Présidente von der Leyen à propos de l’accord sur les droits de douane et le commerce avec les États-Unis

Nous sommes parvenus à un accord sur les droits de douane et le commerce avec les États-Unis.

L’accord conclu aujourd’hui apporte de la certitude en période d’incertitude. Il est synonyme de stabilité et de prévisibilité pour les citoyens et les entreprises des deux côtés de l’Atlantique. Cet accord est conclu entre les deux plus grandes économies du monde. Nos échanges s’élèvent à 1 700 milliards de dollars par an. Ensemble, nous représentons un marché de 800 millions de personnes et près de 44 % du PIB mondial. Quelques semaines seulement après le sommet de l’OTAN, il s’agit là d’un deuxième jalon déterminant, qui nous permet de réaffirmer le partenariat transatlantique.

Permettez-moi de vous donner quelques précisions. Nous sommes convenus d’un taux unique de droits de douane à 15 % pour la grande majorité des exportations de l’UE. Ce taux s’applique dans la plupart des secteurs, y compris l’automobile, les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques. Ce plafond de 15 % est clair. Pas de surtaxe. Tout compris. Il apporte donc la clarté dont nos citoyens et nos entreprises ont tellement besoin. C’est absolument crucial.

Aujourd’hui, nous sommes également convenus de droits «zéro pour zéro» pour un certain nombre de produits stratégiques, parmi lesquels l’ensemble des aéronefs et des pièces d’aéronefs, certains produits chimiques, certains génériques, des équipements à semi-conducteurs, certains produits agricoles, des ressources naturelles et des matières premières critiques. Et nous continuerons à travailler pour ajouter d’autres produits à cette liste.

En ce qui concerne l’acier et l’aluminium, l’UE et les États-Unis sont confrontés au défi externe commun de la surcapacité mondiale. Nous travaillerons ensemble afin de garantir une concurrence mondiale loyale. Et pour réduire les barrières en vigueur entre nous, les droits de douane seront diminués. Et un système de quotas sera mis en place.

Nous renforcerons également notre coopération dans le domaine de l’énergie. Les achats de produits énergétiques américains diversifieront nos sources d’approvisionnement et contribueront à la sécurité énergétique de l’Europe. Nous remplacerons le gaz et le pétrole russes par d’importants achats de GNL, de pétrole et de combustibles nucléaires américains.

Les puces d’IA américaines permettront d’alimenter nos giga-usines d’IA et aideront les États-Unis à maintenir leur avance technologique.

Aujourd’hui, grâce à cet accord, nous garantissons davantage de prévisibilité à nos entreprises. En cette période mouvementée, nos entreprises ont besoin de cela pour pouvoir planifier et investir. Nous garantissons également un allègement tarifaire immédiat. Cela aura une incidence manifeste sur les résultats nets de nos entreprises. Et grâce à cet accord, nous sécurisons l’accès à notre plus grand marché d’exportation. Parallèlement, nous améliorerons l’accès aux produits américains sur notre marché. Cela sera bénéfique pour les consommateurs européens et permettra à nos entreprises d’être plus compétitives. Cet accord fournit un cadre à partir duquel nous continuerons à réduire les droits de douane sur un plus grand nombre de produits, à lever les obstacles non tarifaires et à coopérer en matière de sécurité économique. Car lorsque l’UE et les États-Unis travaillent en partenariat, les bénéfices sont nombreux pour les deux parties.

Dans le même temps, nous bâtissons une véritable politique économique étrangère. Et pour ce faire, nous avons commencé à l’intérieur de nos frontières. Nous prenons des mesures audacieuses pour rendre l’Europe plus compétitive, plus innovante et plus dynamique. Notre marché unique et ses 450 millions de consommateurs est notre plus grand atout et notre zone de sécurité, en particulier en ces temps troublés.

Nous créons également de nouveaux partenariats commerciaux dans le monde entier, en plus des 76 partenariats existants. Au cours des derniers mois, nous avons conclu les négociations avec le Mercosur, le Mexique et l’Indonésie. Dans un monde instable, l’Europe est un partenaire fiable. Et nous continuerons à conclure des accords qui contribuent à préserver notre prospérité.

Enfin, je tiens à remercier personnellement le président Trump pour son engagement personnel et son rôle de chef de file dans la réalisation de cette avancée. Il est un négociateur coriace, mais il excelle également dans la conclusion d’accords. Je tiens à remercier le commissaire Maroš Šefčovič et son équipe pour leur travail sans relâche et leur gestion intelligente; ils ont fait le gros du travail. Et je veux remercier nos États membres pour leur confiance et leur engagement. Notre unité est notre force, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos frontières. Nous continuerons à travailler dur dans l’intérêt de tous les Européens.